2. 全国地质资料馆, 北京 100037;

3. 中国地质大学(北京), 北京 100083

2. ;

3.

20世纪初,近代地质学自西方传入中国。初期,在中国开展地质与矿产资源调查的几乎全是外国专家,系统接受过近代地质学知识的也仅为少数留洋学生。1913年,北洋政府农商部所属的地质研究所成立,标志着地质科学开始在中国实现本土化。地质研究所是中国第一所专业的地质人才培养机构,它创办于1913年,1916年即停办,历时仅3年,但却在中国地质教育史和地质科学史占据了重要的地位。它是中国系统传授近代地质学知识的开端,是中国近代地质学发展的摇篮。

地质研究所于1916年7月14日举行结业典礼,中国自己培养的第一批地质专业人才由此诞生,正如翁文灏在《地质研究所师弟修业记》的绪言中所说:“以中国之人,入中国之校,从中国之师,以研究中国之地质者,实自兹始”。从地质研究所毕业的首批22位学生中,有18位留在地质调查所工作,俗称中国地质的“十八罗汉” [1]。因为有这些优秀毕业生的加入,地质调查所真正开始了有规模的科学研究和地质调查工作,地质研究所“学生毕业之日,即我国地质调查事业发轫之日” [2],中国地质调查拉开百年大幕。

中国首批地质毕业生在地质研究所学习期间,完成了多份实习报告,既有中文报告也有英文报告。这些报告是中国培养地质人才第一次形成的实习报告和最早的毕业论文,是现存仅有的珍贵史料,现被良好完整地保存在全国地质资料馆内。报告中的字迹工整清晰,图件绘制精美,详细记录学生们野外实习所观察到的地质现象。除此之外,报告中还原貌呈现了章鸿钊、丁文江、翁文灏三位先生的大量批注与评价。透过这些珍贵的百年实习报告,我们看到了地质先辈为开创中国地质事业奋斗的足迹,更深刻的感受到地质先辈们科学严谨缜密的治学态度,实事求是的工作作风。

1 地质术语的科学命名近代中国的地质科学是从外国输入的,因此对于中文的地质科学名词选用在最初未达成共识并且很容易被误用。但翁文灏认为,中文地质科学名词可以采用日用汉名,因日本人也是尽心考证沿用我国旧名而得,科学名词要保证其科学性和互通性,以便不同语言也可“互相阅看,交换知识,促动进步” [3]。因此三位宗师除采用已有的日用汉名外,对日本还没有的中文译名也进行了科学地翻译。在地质研究所的教学过程中,三位宗师特别注重对地质术语的科学命名,对于学生实习报告中的不规则命名及时指出,并详细科学地进行解释,使学生能够“知其然并知其所以然”。

地质研究所在结业时,章鸿钊和翁文灏两位先生将师生们历年所作的地质调查报告等汇集成册,印制了《地质研究所师弟修业记》一书,是中国最早的地质刊物,对于书中所用的地质术语名词,两位老师也是根据上述原则进行编写的[3]。

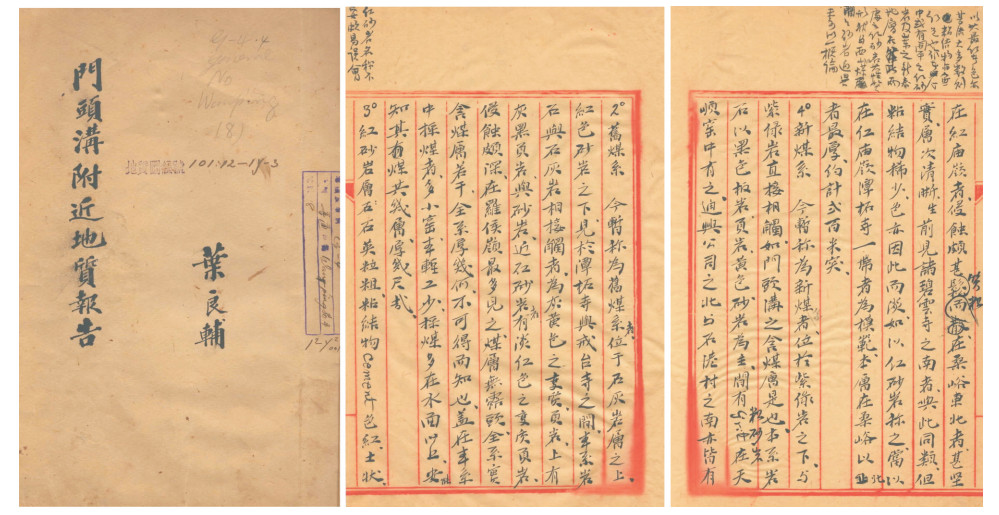

在叶良辅的毕业报告《门头沟附近地质报告》正文等19、20页中(图 1),叶良辅使用了“红砂岩”一词,章鸿钊在旁批注到“红砂岩名称不妥,颇易误会”,“以其最红,此色亦甚淡,大多数则黏结物亦无红色也,作者心中或有开平之红砂岩及山东之新泰地层在,然此两处之红砂岩其性质形状为与西山的煤间之砂岩近略,未可以一概论”(图 1)。

|

图 1 叶良辅《门头沟附近地质报告》(1915年)节选 |

在朱庭祜实习报告《河北宛平怀来县间地质实习报告》(图 2)正文第4页(图 2)中,朱庭祜描述调查区域的岩石并称为“水晶岩”,章鸿钊纠正应为“石英岩”:“水晶专指莹澈而结晶良者言,不然者称石英,古时只为此分别,水晶岩当称为石英岩”;在第12、13页(图 2)中,朱庭祜将调查区域的地层称为“大秦纪”,章鸿钊批注到“职方外纪以如德亚为大秦,唐书称拂菻即大秦,实即今之小亚细亚土耳其地域,海国图志以意大利亚为大秦,则失之稍远要之,均不能用之于我国者也”,“佛书称东方为震旦,即指我国而言,其名甚古,其字义甚佳,故宜以震旦层名之,大秦两字断不能用,此纪为生物萌动之始,犹之日之方始,谓之旦也,故字为震旦层,名与义合,地亦与名合也”;在第32页(图 2)中,称为“黑花岗岩”,章鸿钊再次指出“花岗岩之分不过在石英多少之间,故定名时须留意,勿以花岗岩偶有一石英少之标本即名之为黑花岗岩”,错误的岩石类型也及时指出“片麻岩不能称为侵入岩”(图 2)。从批注中我们也可以清楚地了解到“震旦层”的来源,同时也深深地敬佩于三位老师博学多才与通古晓今。“震旦”一词虽来源于传统佛书,但具有科学性,经此解释后,深觉贴切。

|

图 2 朱庭祜《河北宛平怀来县间地质实习报告》(1915年)节选 |

章鸿钊、丁文江和翁文灏三位老师一方面接受过传统儒家学说的熏陶,恪守优秀的思想传统,另一方面出国留学又受到过西方新知识的系统训练,形成了现代科学的思维理念。他们注重培养学生科学的思维与研究方法,反对科学研究舍本逐末、故弄玄虚,这首先体现在三位老师对良好文风的重视。丁文江在制定地质研究所的相关章程时,主题明确,一目了然,没有任何繁文缛节。翁文灏坚持地质调查工作要“不务高深耸听,但求切实可行”,他曾以地理学为例,抨击学术界的不良学风:地理学就是“从天、地、人三元过去、现在、将来的现象中,求他们的相互关系。但是要探求相互的关系仍必须先知道各个的真相,而且我最不赞成把明白的事情反弄成玄妙的名辞,还说是高深的学理” [4]。

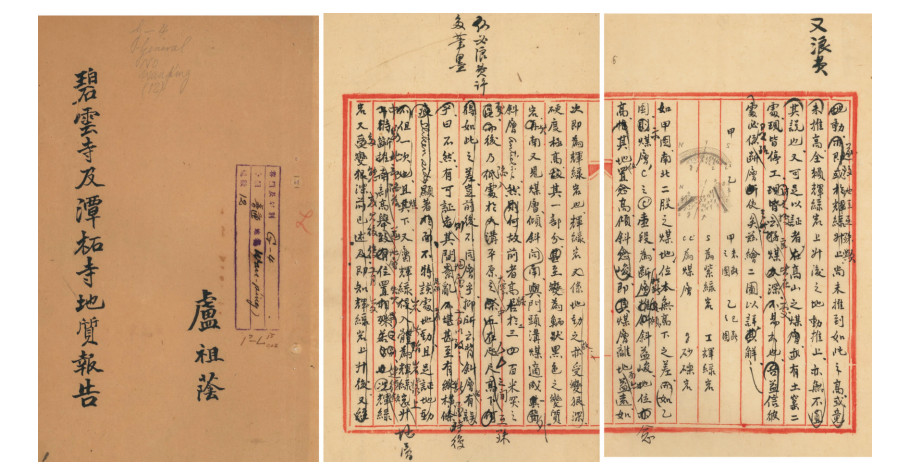

在实习报告中,对于学生们的空言赘语,老师们也是直接指出,并且用词严厉。在卢祖荫的实习报告《碧云寺及潭柘寺地质报告》正文第14、15页(图 3)中,卢祖荫以设问句式描述了调查地煤层、辉绿岩的高差变化,章鸿钊直截了当地指出“何必浪费许多笔墨”,“又浪费”(图 3)。

|

图 3 卢祖荫《碧云寺及潭柘寺地质报告》(1915年)节选 |

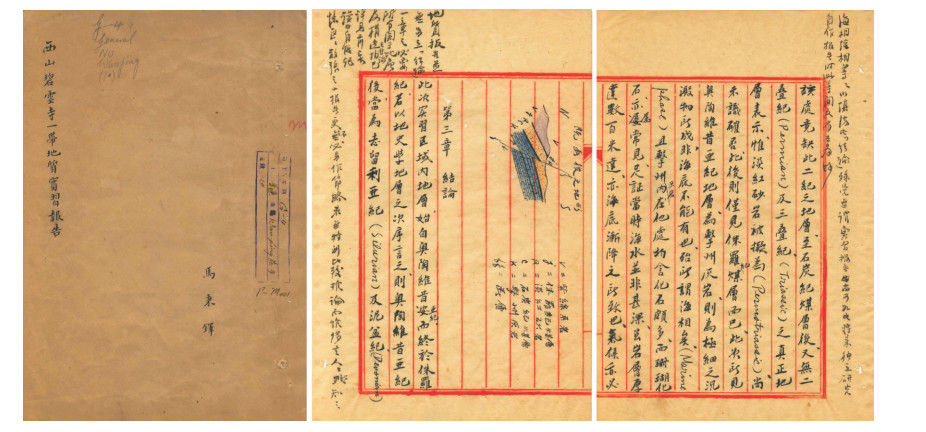

在马秉铎的实习报告《西山碧云寺一带地质实习报告》的正文第16、17页(图 4)中,马秉铎将第三章列为“结论”,丁文江在旁批注道“地质报告并无另立结论一章之必要,所有关于地层及构造之结论均已详见前章,读者自能记忆区区数张之小报告,更无必要另作节略,若无特别比较推论,而惟多言,人人皆知之。海相陆相等等以填满,此(结论)殊觉无谓,实习报告尚可,如此,将来独立研究自作报告时,此等闲文省去为妙”(图 4)。

|

图 4 马秉铎《西山碧云寺一带地质实习报告》(1915年)节选 |

三位老师努力提倡实事求是的工作作风,对于地质科学--这门以野外实地调查与实践为基础的学科,要从事实出发,到野外去,用自己的眼睛和双手去获得自然中实物与现象,善于发现世间万物的各种联系,经过科学地比较分析后,总结归纳,得出规律。翁文灏认为“要知自然界事物之真相,我们只能从实际上观察得来,决不能从吾们脑子里冥想胡造。关在门里的哲学家,对于自然界的智识,决不能会有进步的” [5]。三位老师也是身体力行,在带领学生出野外实习前,章鸿钊、丁文江、翁文灏对计划实习的地方自己都已十分熟悉,如果不了解情况,三位老师会亲自先去一趟了解情况后再带学生去实习,丁文江认为“在我国地质工作开始实行的时候,一切基础知识,尚未取得,我们负初期开创的责任,必须高瞻远瞩,认清全盘形势,等到基础打定之后,才可就关键地方,做小范围的精细工作” [3]。

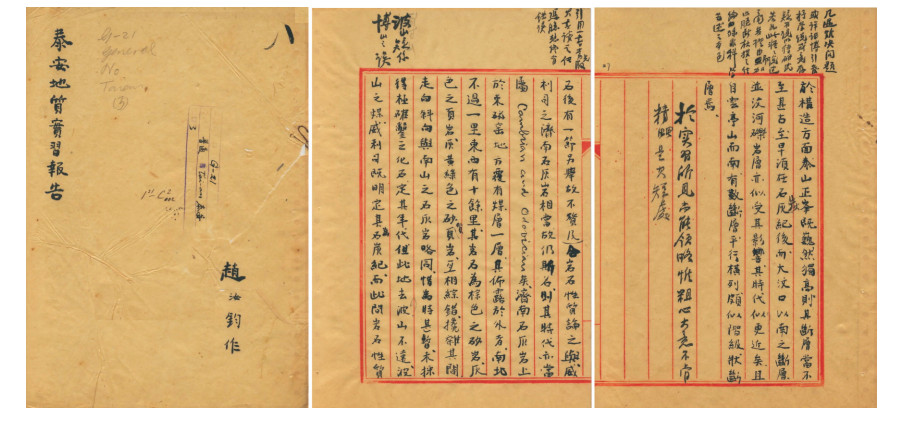

在赵汝钧的实习报告《泰安地质实习报告》正文第12页(图 5)中,赵汝钧描述研究区域的石灰岩与威利司(Baily Willis,美国地质学者)所述一样,章鸿钊批注道“引用一书当先取大意读之,任凭臆想终有错误”;文末第28页(图 5),章鸿钊再次批语“凡遇解决问题,或详证博引后抒学说,或意存疑不说以待研究,若如此轻轻说过,毫无理由加此臆断杜撰之,结论殊非科学著述之本色”(图 5)。

|

图 5 赵汝钧《泰安地质实习报告》(1915年)节选 |

中国地质调查工作已走过百年风雨历程。一百年前,地质先辈们用“筚路蓝缕,以启山林”的顽强毅力,肩负起中国地质调查事业的重任,成为中国地质事业的中流砥柱,开启中国人自己有计划、系统全面的地质调查与研究新时代,取得了许多开创性奠基性的成果,为中国早期的地调事业做出了不可磨灭的历史贡献。在又一个地调百年的新起点上,百年实习报告,传递给青年地质工作者的严谨认真的工作作风、实事求是的科学精神、精益求精的科学态度,值得我们永远学习、纪念和传承。

| [1] |

国连杰, 叶大年. 中国地质学的产生与发展--写在地质调查所创建100周年之际[J].

地质科学, 2013, 48(4) : 945-969

( 0) 0)

|

| [2] |

谢家荣. 华东工业部地质探矿专科学校开学典礼报告词[J].

矿测近讯, 1950 : 109

( 0) 0)

|

| [3] |

翁文灏. 回忆一些我国地质工作初期情况[J].

中国科技史料, 2001, 22(3) : 197-201

( 0) 0)

|

| [4] |

翁文灏.如何发展中国科学[J].原载《科学》, 2009, 11(10), 见李学通选编.

( 0) 0)

|

| [5] |

翁文灏.回头看与向前看[J].原载《清华周刊》, 2009, 33(11), 见李学通选编.

( 0) 0)

|