1968年由美国等多个国家启动的深海钻探计划及后续的国际大洋钻探计划、综合大洋钻探计划和正在实施的国际大洋发现计划是地球科学领域内迄今规模最大、影响最深、历时最久的大型国际合作研究计划,我国于1998年加入该计划。40多年来,科学大洋钻探在全球各大洋共完成钻井3000余口,累积取芯超过40万m。研究成果验证了海底扩张和板块构造理论,创立了古海洋学,揭示了气候演变的规律,发现了海底“深部生物圈”和“可燃冰”,取得了一次又一次的科学突破,引起了整个地球科学领域的革命。

1 深海钻探计划(Deep Sea Drilling Program,DSDP,1968—1983年为了获取地壳、地幔之间物质交换的第一手资料,美国自然基金会从1966年起开始筹备“深海钻探计划”。1968年,“格罗码·挑战者”号大洋钻探船首航墨西哥湾,开始了除北冰洋外96个航次的钻探工作。取得的岩芯资料弥补了近代地质学在深海地质方面的空白,极大地推动了海洋地质学的发展。此次深海钻探计划主要取得以下成就:一是证实了海底扩张与洋壳生长,证实了俯冲增生和构造侵蚀作用;二是揭示了中生代以来的板块运动史,创立了古海洋学;三是发现了海底矿产资源(石油、天然气、含煤沉积、盐类沉积、金属矿等)。

|

图 1 “格洛玛·挑战者”号深海钻探船 |

国际大洋钻探计划是由深海钻探计划(DSDP)发展而来。1998年4月,中国正式加入大洋钻探计划,成为第一个“参与成员”;1999年,汪品先院士作为首席科学家,在中国南海成功实施了第一次深海科学钻探,实现了中国海域大洋钻探零突破,也使我国深海基础研究跻身于世界前列。

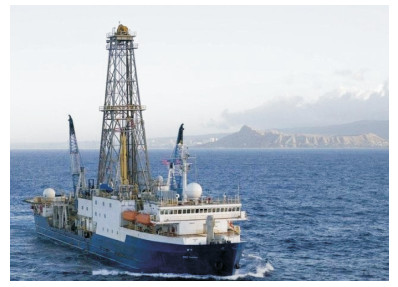

“大洋钻探计划”始于1985年墨西哥湾的第100航次,启用“乔迪斯·决心”号作为新的钻探船,截至2002年6月,该船共接受来自40多个国家的近2700名科学家上船考察,钻取的岩芯累计长达215 km,钻探最深达海底以下2111 m,钻探最大的水深达5980 m,共在全球各大洋钻井近3000口。通过该计划,科学家揭示了洋壳结构和海底高原的形成,证实了气候演变的轨道周期和地球环境的突变事件,分析了汇聚大陆边缘深部流体的作用,发现了海底深部生物圈和天然气水合物,深化了人类对海洋的认识。

|

图 2 “乔迪斯·决心号”号深海钻探船 |

综合大洋钻探计划始于2003年10月,是以“地球系统科学”思想为指导,计划打穿大洋壳,揭示地震机理,查明深海海底的深部生物圈和天然气水合物,理解极端气候和快速气候变化的过程,为国际学术界构筑起新世纪地球系统科学研究的平台,同时为深海新资源勘探开发、环境预测和防震减灾等现实目标服务。钻探船由“大洋钻探计划”时的一艘增加到两艘以上,其钻探范围扩大到全球所有海区(包括陆架浅海和极地海区),领域从地球科学扩大到生命科学,手段从钻探扩大到海底深部观测网和井下实验。

4 国际大洋发现计划(International Ocean Discovery Plan,IODP,2013—2023年)2013年10月起,国际综合大洋钻探计划(IODP)改名为国际大洋发现计划,与过去40年钻探计划相比,新IODP计划的科学视野更加宽阔,目标更加宏伟。不再以“钻探”为限,而以探索深部和了解整个地球系统为目标。围绕“照亮地球:过去、现在和未来”提出了四大科学主题,包括:气候和海洋变化、深部生命及生物演化的环境驱动、深部过程及其对表层环境的影响、人类时间尺度上的环境与灾害。该计划将通过对海洋的研究认识地球生命起源,探索地质演化历史和过程,理解地球圈层之间的相互作用。

国际大洋科学钻探计划在中国南海业已实施三次钻探计划,主要成果如下:

(1)南海第一次大洋钻探(ODP184航次,1999年)

本航次的主题是“东亚季风史在南海的记录及其全球气候意义”,旨在取得深海沉积的连续记录, 从而研究气候演变尤其是东亚季风的演变及其与地质构造运动的关系。南海的ODP184航次历时两个月,在南海南北6个深水站位钻井17口,取得高质量连续岩芯5500 m。这次南海大洋钻探取得了3000多万年以来深海沉积记录,揭示了南海演变的历史,为了解中国宏观环境变迁的机制提供了证据,推进了我国地质科学进入海陆结合的新阶段。

(2)南海第二次大洋钻探(IODP349航次,2014年)

由中国科学家建议、设计并主导的新十年科学大洋钻探首航——“国际大洋发现计划”349航次在历经62天紧张而忙碌的科学钻探后,于2014年3月30日在台湾基隆港靠岸,标志着南海第二次大洋钻探圆满结束。此次南海钻探共完成5个站位的取芯和2个站位的地球物理测井工作。钻探总深度4317 m,其中沉积岩取芯1503 m,基底玄武岩取芯100 m。此航次首次获取了南海中央水深4000m深海海盆的岩芯纪录,取得了多项重大新发现:一是首次获得南海形成年龄的直接证据;二是发现南海形成过程中有多期次大规模火山喷发;三是发现南海深海盆反复变化的沉积历史。

(3)南海第三次大洋钻探(IODP367、368航次,2017年)

2017年6月11日,随着美国“决心号”钻探船停靠上海南港码头,由中国科学家建议、设计并主导的我国第三次南海大洋钻探圆满完成了2个航次(IODP367和368航次)、历时4个月的科学考察任务。此航次南海大洋钻探聚焦南海扩张之前的大陆破裂,旨在探讨“陆地如何变成海洋”这一基础科学问题。同时,也为南海北部油气勘探战略中的关键问题寻求科学答案。此次在南海北部海域共钻探7个站位17个钻孔,总钻探深度达7669.3 m,在其中6个站位成功获取2542.1 m沉积物、沉积岩、玄武岩和变质岩岩芯。这次钻探发现了南海从陆地到深海的沉积证据,也证实在南海演变过程中有过强烈的构造运动和深海沉积环境。这些证据或将改变南海成因的原有观点,导致东亚和西太平洋演变历史的重新认识。

这些海洋钻探计划的实施与我国将要实施的“深部探测计划”遥相呼应,将推进我国地质科学进入海陆结合研究新阶段。

(中国地质调查局发展研究中心郭慧、李亚萍、王学明整理)