大洋科学钻探计划实施五十余年来,获得了大量岩心和海量观测数据,在固体地球和地球动力学、气候和环境演化、深部生物圈等领域取得了一系列重要认识和成果,为人类认识地球演化和预测未来变化提供了关键科学支持。国际大洋发现计划(IODP)实施十年来,共完成了57个航次(截至2023年),部分航次已经取得了重要科学认识。

1.1 地球动力学过程及诱发灾害取得了地球表层与板块边缘深部之间碳循环关系的新认识,并将其与气候变化联系起来。利用钻探装备和岩心记录,深入刻画了各种环境中流体运移规律。在板块边缘深部钻探、取样等方面取得了重大进展,揭示了断层类型、地质特征及诱发地震的构造活动。获得了海底滑坡的新认识。

1.2 深部过程及对地表环境的影响取得了洋壳与海水间化学和流体交换的新认识,并建立了新模型。成功钻取上地幔岩石,实现了大洋科学钻探60年目标。阐明了裂谷−海底扩张阶段洋壳结构形成演化过程,提高了对初始俯冲和俯冲后地幔熔融过程的认识。

1.3 气候和海洋变化获得了冰盖动力学对海平面变化影响的记录,以及海洋环流和气候对温室气体变化敏感性的量化数据,深化了对区域性季风降水的认识,确定了影响生态系统和气候的物理与生物地球化学变化过程。

1.4 深部生命和环境对演化的影响揭示了海底沉积物、岩石、流体中微生物群落的全球多样性。开创性发现极端环境下存在的微生物,探讨了生命的极限。记录了生态系统对重大环境变化的响应。揭示了海洋微生物和浮游生物群落对气候变化的响应机制,包括大规模生物绝灭事件。

2 未来科学规划现阶段大洋钻探计划于2024年结束,本着大洋科学钻探一以贯之的“规划先行”原则,IODP主要成员国从2019年开始着手编制下一阶段科学规划。2020年10月,编制完成了面向2050年大洋钻探科学框架《大洋钻探—探索地球》,并正式发布。由于美国认为IODP面向2050年大洋钻探科学钻探框架不完全符合美国自身利益和优先事项,并且下一阶段大洋科学钻探计划组织架构和平台将发生重大变化,决定单独制定美国的未来规划。2024年3月,发布了《大洋科学钻探进展与优先事项—探索地球的过去与未来》(中期报告)。我国大洋钻探船“梦想号”即将入列,将成为未来大洋科学钻探计划的新平台。围绕国家战略需求,我国正在组织编制《国际大洋钻探中国科学执行计划(2025—2035)》。

2.1 IODP面向2050年大洋钻探科学框架科学框架的总体目标是指导未来海底研究,揭示复杂地区系统中的关键联系、过程、反馈和临界点。科学框架核心内容包括七大战略目标、五大旗舰计划和四大赋能要素。

七大战略目标提出了大洋科学钻探解决的关键科学问题,分别为生命和宜居地球、板块构造生命周期、地球气候系统、地球系统反馈机制、地球历史的临界点、全球物质和能量循环,以及影响人类社会的自然灾害。

旗舰计划是围绕同一科学主题开展的长达10~20年多航次持续钻探,分别为预测未来气候变化、探测深部地球、评估地震和海啸灾害、诊断海洋健康,以及探索生命及其起源。

四大赋能要素分别为科学普及扩大影响、实施陆海联合钻探、加强地球与外星的对比研究,以及发展工程技术和大数据分析。

2.2 中国科学执行计划执行计划将成为中国大洋钻探未来发展的科学和执行指南,目前尚未正式发布。根据目前信息,计划将设置气候演变与低纬驱动、大洋俯冲带板块运动、深部碳循环与生物圈三大主题。

主题1:气候演变与低纬驱动。从“低纬驱动”新视角的理论性探讨出发,对接国际研究前沿,聚焦低纬地区水/热循环、碳循环长期演变和低纬—高纬相互作用三大方向。

主题2:大洋俯冲带板块运动。解决俯冲带的普适性科学问题,揭示南海与周边大洋板块的相互作用,认识超级大陆与超级大洋的联接,聚焦现代俯冲过程、俯冲带与大地幔楔、汇聚大背景下的扩张与南海三大方向。

主题3:深部碳循环与生物圈。围绕探索海洋不同地质单元中深部生命的组成、生理代谢特征、环境适应机制及与地质、地球化学过程的互反馈机制,聚焦深部生物圈与碳循环、深海底部的流体活动、深部生命与元素循环三大方向。

2.3 美国大洋钻探优先事项优先事项确定了美国在大洋科学钻探领域的两个优先类别—重要科学和紧急科学。重要科学是指引人注目的且高度优先的科学研究,可能改变对相互关联的地球系统以及海洋在该系统中关键作用的科学认识。紧急科学是指具有实效性的重要科学研究,鉴于地区乃至全球范围内面临新的挑战,紧急科学将会直接产生重大社会影响。紧急科学的优先级别高于重要科学。

未来十年美国在大洋钻探领域的五大优先事项分别为实地验证气候变化(重要科学和紧急科学)、评估过去海洋生态系统对气候和海洋变化的反应(重要科学和紧急科学)、监测与评估地质灾害(重要科学和紧急科学)、探索海底生物圈(重要科学)、厘定洋盆构造演化特征(重要科学)。另外,美国还提出合理利用已有的岩心、样品和数据等以往资源。

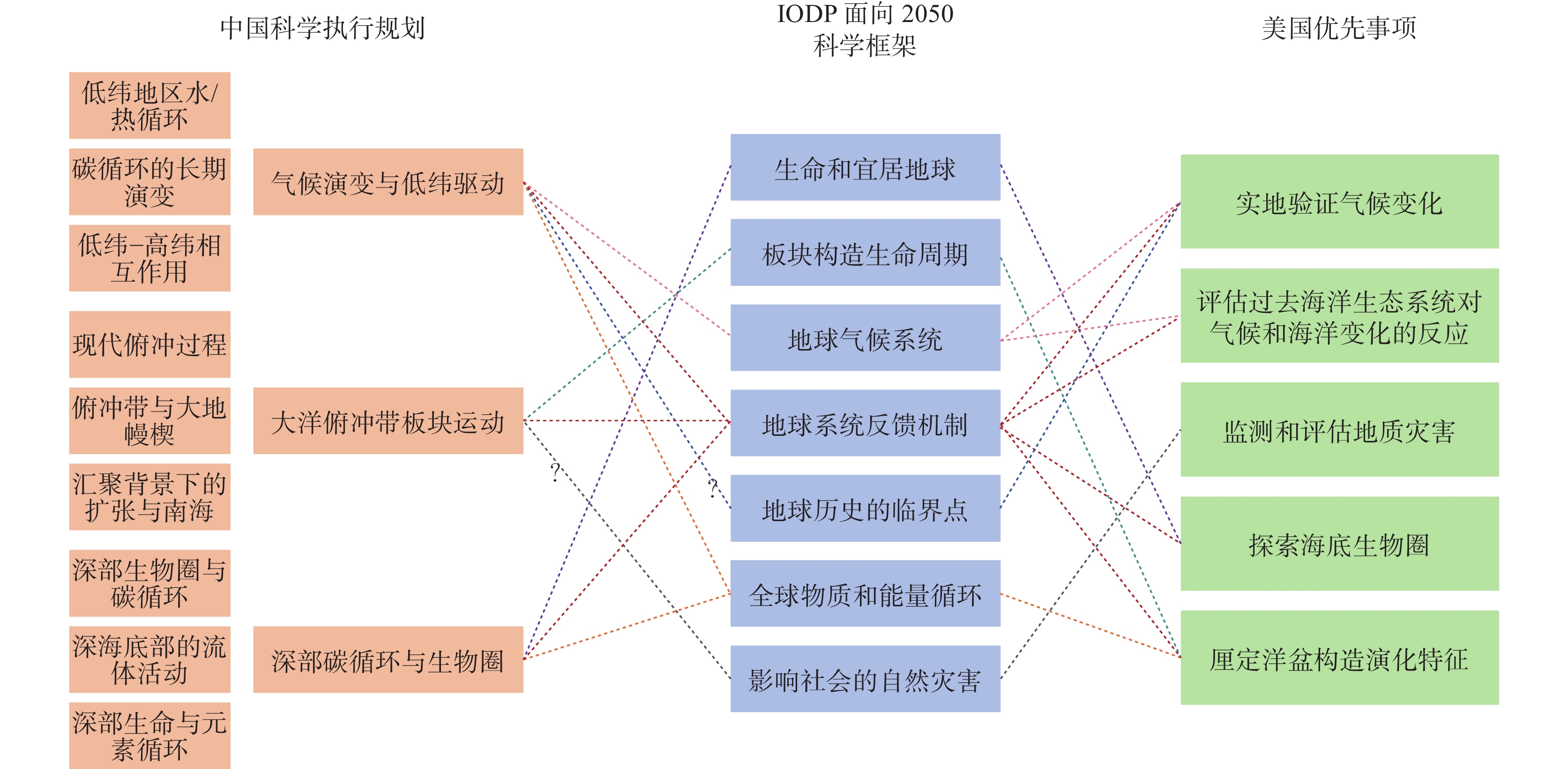

3 未来大洋科学钻探重点方向IODP、美国和中国均根据自身实际情况分别制定了大洋科学钻探未来的规划,在结构和表述上有所不同,但都遵循了地球科学发展的客观规律,面向科技前沿和研究热点,注重地球不同圈层交互作用,未来重点研究内容大致相同(图1)。未来大洋科学钻探将聚焦洋盆构造演化、海底资源、海底生物圈、地质灾害、过去海洋生态系统对气候和海洋变化的响应、气候变化验证等方向,并开发利用以往资源。

|

图 1 IODP面向2050年科学框架、美国大洋钻探优先事项和中国科学执行计划未来重点方向及相互联系 Fig. 1 The future priories of IODP 2050 Science Framework, Progress and Priories in Ocean Drilling of USA and China’s Implementation Plan, and their links |

自大洋科学钻探计划启动以来,验证海底扩张和发展板块构造学说一直是其重点和热点。IODP、美国和中国的未来科学规划均将洋盆构造演化研究作为重点和最高层次的研究任务。未来大洋科学钻探将提升对板块构造过程动力学以及地球内部与地表环境之间能量和物质循环的认识。通过对不同时代洋壳的钻探取样,深入认识地震、海啸和火山活动发生过程,以及全球能量和物质循环。

未来研究聚焦研究洋壳和上地幔形成演化的关键约束,流体在海底以下循环,以及液态地球与固态地球之间的化学交换。该研究将对海底矿产资源形成、二氧化碳封存以及地质灾害(包括火山爆发、地震和海啸)起源等与社会直接相关的过程,产生重大影响。

3.2 关注海底资源大洋科学钻探在探索海底资源领域发挥着巨大的作用,如1974年发现深部生物存在证据,1986年首次钻取天然气水合物岩心,2000年钻探海底热液硫化物矿床。开发利用海洋资源一直是全人类共同的目标,海底矿产和微生物资源潜力巨大,探索海底资源仍是未来海洋科学研究的热点和大洋科学钻探的重点关注领域。

3.2.1 海底矿产资源未来研究聚焦在大洋中脊,特别是慢速扩张洋中脊,结合洋盆构造演化研究,实施钻探,从资源开发利用视角,揭示成矿物质来源,以及热液流体循环对成矿作用的贡献,为推动深海采矿提供科学支持。

3.2.2 微生物资源未来研究聚焦发现更多深海微生物物种和遗传资源,揭示深海微生物演化特征和生存环境,探索深海微生物中含有的功能独特的化合物,为新材料和新药物开发提供可能。探索深海微生物与成矿相互作用规律。研究深海微生物的生理机制和生态功能,揭示全球碳氮元素循环过程。

3.3 探索海底生物圈20世纪70年代,大洋科学钻探证明了海底深处存在生命。海底沉积物以及海底以下的岩石对于认识地球宜居成因,以及生命起源和进化过程至关重要。立足于过去十年大洋科学钻探领域的相关研究成果,新研究将有望改变人类对于极端环境中微生物活动的认识。未来大洋科学钻探将加强对深部生物圈和生物演化的认识与理解。

未来研究聚焦解决海底生物圈尚未破解的关键科学问题,提高对生命极限,以及对生物群落在地下生物圈中的相互作用和迁移方式及其在时间和空间上分布情况的认识。该研究将对认识其他行星存在生命的可能性和地球生命起源具有直接意义。

3.4 监测和评估地质灾害地质灾害与人类生命财产息息相关,是大洋科学钻探对社会福祉产生的最直接影响。只有通过大洋科学钻探,才能建立用于监测和评估地质灾害(地震、火山喷发、海底滑坡和海啸)的深海海底观测站。这类观测站对断层滑动的敏感度比其他实时系统(如海底观测)高一个数量级,更可能提升未来实现地震预报的可行性。未来大洋科学钻探将提供数据,更准确预测和评估地震、火山喷发、海底滑坡和海啸等灾害发生的风险。

未来研究聚焦在俯冲带开展钻孔监测,提升地震诱发或稳定(不是地震诱发的)断层运动的认识。观测数据将为断层、地震周期和海啸成因的数值模型提供约束,增加对自然灾害发生条件的认识,支撑建立更完善的地质灾害预警系统。

3.5 评估过去海洋生态系统对气候和海洋变化的响应大洋科学钻探是认识过去生态系统对气候和海洋加速变化响应的关键研究途径。钻探获得的记录为研究现代不断变化的气候和海洋状况,提供了框架和基础,并为评估对生态系统和食物网的影响和反馈提供了长期背景。未来大洋科学钻探将通过海底沉积物中的化石,研究生态系统对过去环境驱动因素(气候变暖、海洋酸化和缺氧)的响应。

未来研究聚焦优先在赤道、中纬度和极地海域以及过去极端温暖时期的开阔海洋环境开展钻探,为过去气候状态(如快速变暖)下的浮游生物生态系统动力学模型提供信息。同时,进一步利用现有记录开展研究,利用新开发数据库和现有岩心样本,更全面地评估海洋生态系统对气候和全球海洋变化的响应。

3.6 实地验证气候变化大洋科学钻探获得的记录,有助于为预测模型提供信息,是验证全球气候变化预测的重要资料。由于百年以前全球气候直接观测数据过少,无法充分评估先进模型在温室气体水平显著高于(或低于)目前水平时准确模拟地球气候的能力。来自海底以下长期、连续和高分辨率的古气候和古海洋沉积记录,有助于约束地球气候系统中调节或破坏反馈稳定的过程,并研究过去临界点。未来大洋科学钻探将推动对气候和海洋变化的驱动因素、反馈和过去临界点的认识,通过探寻地球的过去,预测未来的变化。

未来研究聚焦获得更多的观测数据,评估气候模型在温度、冰盖动力学、海平面和海洋环流方面的模拟能力。在北极、赤道海域及少数情况下的中纬度地区等气候敏感区域,优先开展钻探,填补数据空白,确定地球气候对高温室气体水平的敏感性。在南半球海域开展钻探,补充全球水文气候(包括区域季风)对温室气体影响的敏感性数据。

3.7 开发利用以往资源近60年来,大洋科学钻探积累了大量岩心、测试数据和各类图像,并建立了几十个钻孔观测站。这些资源大部分仍可用于研究,开发利用以往资源可以更加经济、快速地开展研究,同时也为开展新老数据的对比整合提供了可能。2023年10月,美国科学支持计划首次征集“遗留资产项目(LEAPs)”提案,提出要最大限度地利用以往资源,通过新方法、新技术以及数据整合,解决未来大洋科学钻探前沿问题。

3.7.1 岩心资源目前大洋科学钻探计划共有总长约450 km的岩心,存放在美国德州农工大学、德国不莱梅大学岩心库以及日本高知岩心中心。根据保存状况和现有技术条件,大约有150 km的岩心仍可用于开展各类研究。未来将利用这些岩心资源,开展大规模“综合科学”研究,整合多个航次/钻孔,解决全球性或区域性问题。同时岩心还将用于开发和测试新技术方法,以及开展科普教育和培训新员工。

3.7.2 测试数据现阶段大洋科学钻探每个航次可获得约100万个测试数据,每千米岩心约有700幅X射线图像。这些物理性质、岩石物理学/测井、古地磁等数据,未来将用于大数据分析和研究,同时用于解决数据质量、时间分辨率、校准和整合数据集等技术问题。

3.7.3 钻孔测量目前共有约50个仍在使用的钻孔观测站,虽然只有少量观测站可实时传输数据,但大部分观测站支持观测数据下载。此外,还有90个钻孔观测站可通过重新安装观测仪器再次投入使用。这些观测站获得的测量数据将用于活动构造和环境的实时监测和研究。

4 结 论现阶段大洋钻探计划—国际大洋发现计划(IODP)实施十年来,在地球动力学过程及其诱发灾害、深部过程及其对地表环境的影响、气候和海洋变化、深部生命和环境对演化的影响等领域取得了重要进展。

未来大洋科学钻探重点围绕厘定洋盆构造演化特征、关注海底矿产和微生物资源、探索海底生物圈、监测和评估地质灾害、评估过去海洋生态系统对气候和海洋变化的响应、实地验证气候变化等方向,并开发利用已有岩心、数据和钻孔测量等资源。