Dinosaur fossils discovered in Early Cretaceous Zhangjiakou Formation in Zhangjiakou, Hebei

-

-

1. 研究目的(Objective)

河北省多处地区发现大量恐龙足迹和部分鸟类足迹,其中以兽脚类为主,而植食性的蜥脚类和鸟脚类足迹较少,暗示着侏罗—白垩纪过渡期恶劣的生态环境不利于植被的生长,从而造成植食性恐龙的迁移或灭亡,而肉食性恐龙以小型体更易生存。早白垩世初期,频繁的火山活动形成了一系列赋水洼地,同时带来了丰富的养分。这为热河生物群的萌发创造了有利条件。本文根据现有恐龙化石的形态特征及保存层位,为进一步探讨热河动物群的早期演化和恐龙生存环境提供了实际素材。

2. 研究方法(Methods)

本文为河北省张家口市宣化区新发现的恐龙化石的初步报道。化石发现于宣化区龙门堡一带早白垩世张家口组下部的地层中,数量大,但相互关联或较完整的骨骼标本很少, 为属种的鉴定与比较带来一定困难。本研究通过系统的野外调查, 采集具有鉴定意义的恐龙化石标本, 查明化石赋存的地层层位。室内分析方面,采取宏观与微观相结合的方法对恐龙化石进行了初步观察与研究。

3. 研究结果(Results)

恐龙化石产于褐红色、灰紫色薄层泥质粉砂岩、细砂岩中。根据岩性组合、沉积特征以及区域地层对比,确认其产出层位为张家口组。此地主要发育扇三角洲上辫状河道充填相,局部为扇三角洲沉积。

张家口组无顶,主要出露岩性为厚层—巨厚层砾岩夹流纹质角砾凝灰岩,偶见薄层泥质粉砂岩、细砂岩(化石层)。砾岩由砾石(70%)及填隙物(30%)组成,略显平行层理,砾石成分以白云岩为主,砾石分选中等,粒径一般2~30 cm,次棱角—次圆状。流纹质角砾凝灰岩新鲜面呈浅绿色,具角砾凝灰结构,块状构造,局部见气孔构造,岩石主要火山角砾(25%~35%)及凝灰物(65%~75%)组成,火山角砾呈棱角状,大小2~40 mm。凝灰岩局部受蒙脱石化,凝灰物可见残留的长石、石英晶屑。泥质粉砂岩,呈褐红色,具粉砂结构,薄层状构造,岩石主要由粉砂(60%)及黏土矿物(40%)组成,岩石内部发育水平层理,岩石抗风化能力较弱,多松散。细砂岩,呈灰紫色,具细砂结构,薄层状构造,岩石主要由砂(70%)及填隙物(30%)组成,砂质主要为岩屑,含少量长石、石英,大小一般0.1~0.25 mm,次圆状。填隙物含一定量黏土矿物,致使岩石抗风化能力较弱。

于含化石层底部发育的流纹质角砾凝灰岩夹层选取锆石U-Pb(LA-ICP-MS)测年。共测定20颗锆石20个点,其中4个点表面年龄远离谐和线未参与计算,其余16个点加权平均年龄为(142.21±0.86) Ma。时代为早白垩世。

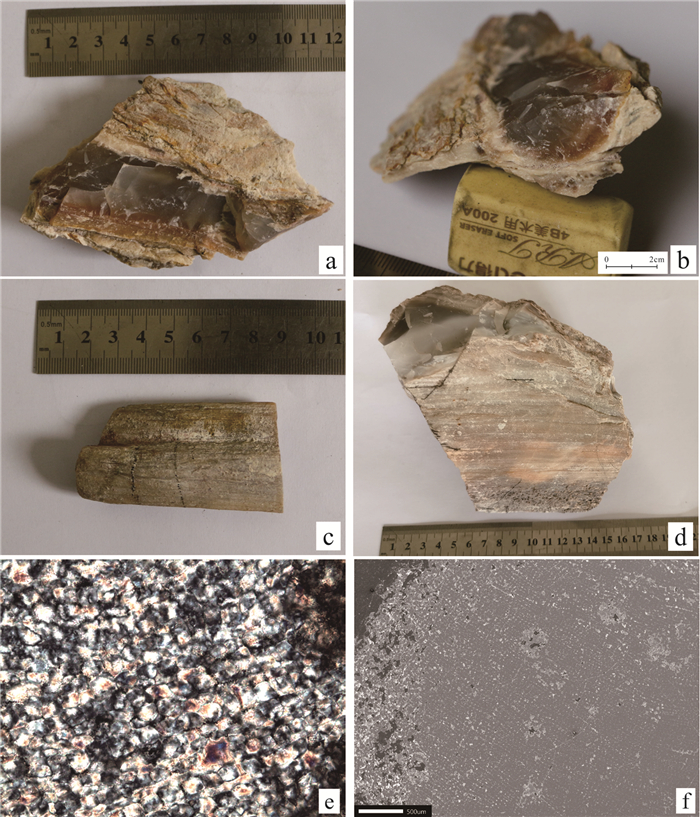

恐龙骨骼化石以破碎、零散的状态赋存于泥质粉砂岩、细砂岩中。此次选取易于辨识的骨骼化石3块。通过对比和图鉴,外表及镜下(图 1e, f)观察,确定其中肋骨化石2块(图 1a、b、c),腿骨化石1块(图 1d)。其中肋骨化石直径为2.5~4 cm,大腿骨化石直径为10~13 cm。根据相关经验公式,可以推测出恐龙的体长为4~5 m,高为1.3~1.7 m。

4. 结论(Conclusions)

(1)通过骨骼形态,可以推测其应属兽脚类恐龙,这是张家口宣化地区首次发现恐龙骨骼化石,时代为早白垩世,产出地层层位为张家口组。

(2)此次恐龙骨骼化石的发现表明,在早白垩世,宣化地区生活着体长4~5 m群居的肉食性兽脚类恐龙群。

5. 致谢(Acknowledgments)

感谢河北省区域地质调查院地球物理地球化学调查所各位同志的鼎力支持和帮助。

-

期刊类型引用(1)

1. 鞠书彬,王旭日,董颖,刘义川,季燕南,季强. 河北宣化土城子组恐龙足迹化石新发现. 地质学报. 2022(07): 2295-2311 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(0)

下载:

下载: