-

摘要:

宁夏回族自治区石塘岭幅 (J48E018017) 1∶50 000区域地质图数据库基于数字地质调查系统建立,实现了设计地质图、野外地质填图、室内综合整理、最终成果表达的全程数字化,有效开展了对各类数据的一体化描述、存储、组织和利用。将沉积旋回划分与年代学分析相结合,系统开展测区第四纪地层多重划分与对比,建立等时地层对比格架,恢复盆地沉积充填过程,查明断裂活动性;重新建立了测区古近纪—新近纪地层系统,划分出11个填图单元,并确立了新近纪彰恩堡组与干河沟组之间存在沉积间断,二者之间为不整合接触关系。本数据库共包含矢量化的地质图一幅,样品179件,素描图86件,图片253张,内容详实、可利用度高,为厘定青藏高原东北缘地区新近系—古近系地层序列及新构造–活动构造特征提供了详实的基础性数据资料支撑;为总结新构造–活动构造发育区填图技术方法提供了依据。

-

1. 引言

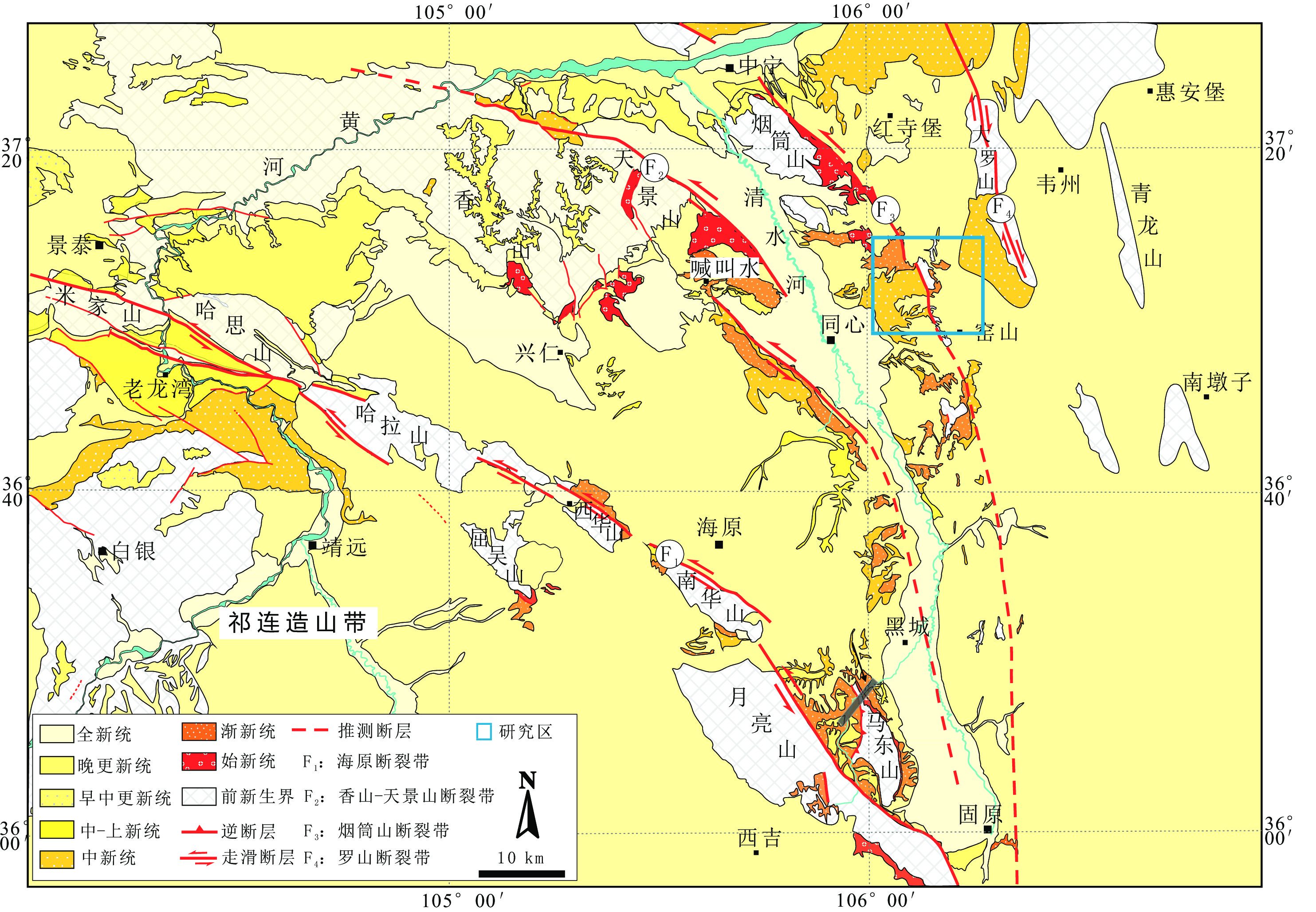

众所周知,青藏高原现今构造地貌的定型时间、后期改造作用及其所产生的地表作用过程,强烈地影响着青藏高原本身及其周边相关地区人类生存赖以发展的生态环境、自然资源分配以及诸多类型相关地质灾害的发生,与现今人类的生存环境息息相关,已经逐渐变成今后学者关注和研究的热点(Burchfiel B Clark et al., 1991; Margaret Coleman et al., 1995; Molnar Peter, 1989; Shi Wei et al., 2015; Paul Tapponnier et al., 2001; 潘保田等, 2004; 葛肖虹等, 2006,2014; 雷启云等, 2016; 何梅兴等, 2020; 王伟涛等, 2014; 佘宇伟等, 2019; 赵衡等, 2019)。目前,关于青藏高原现今地貌格局的最终定型时限,仍存在着14 Ma (Searle Mike, 1995; Fang Xiaomin et al., 2005)、8 Ma (Molner Peter et al., 1993; 李吉均等, 2015)、3.4~2.0 Ma (Mishra Anurag et al., 2013)、0.9~0.8 Ma (潘保田等, 2004; 葛肖虹等, 2006)等多种争议。青藏高原东北缘弧形构造带主要由海源断裂、香山—天景山断裂、烟筒山断裂、牛首山—罗山断裂4条弧形断裂带(施炜等, 2013; 陈虹等, 2013)以及夹持于它们之间的老龙湾盆地、兴仁—海源盆地、清水河盆地、红寺堡盆地等新生代沉积盆地组成,是青藏高原向东北方向推挤扩展的前锋带和最年轻的组成部分(图1)。这一系列新生代盆地不仅记录了青藏高原最新隆升的过程,而且还记录了与其隆升过程相耦合的区域古气候变化信息(Wang Weitao et al., 2011; Yu Xiangjiang et al., 2021; Zhang Weilin et al., 2020; 崔加伟等, 2018; 董晓朋等, 2020; 李振宏等, 2020; 刘晓波等, 2019)。石塘岭幅(J48E018017) 1∶50 000地质图所在的宁南盆地位于青藏高原东北缘弧形构造带的最前缘,由清水河盆地、红寺堡盆地以及夹持于二者之间的烟筒山构造带共同组成,记录了青藏高原新生代的隆升过程及其气候变化信息。

![]() 图 1 青藏高原东北缘区域地质图及石塘岭幅 (J48E018017) 位置图(据Shi Wei et al., 2015修改;方框所示为石塘岭幅 (J48E018017) 区域)

图 1 青藏高原东北缘区域地质图及石塘岭幅 (J48E018017) 位置图(据Shi Wei et al., 2015修改;方框所示为石塘岭幅 (J48E018017) 区域)宁夏回族自治区石塘岭幅 (J48E018017) 1∶50 000区域地质调查数据库(表1)是“特殊地质地貌区填图试点”二级项目下属子项目“宁夏红寺堡幅 (J48E016017)、新庄集幅 (J48E017017)、石塘岭幅 (J48E018017) 3幅新构造与活动构造区填图试点”的一部分。宁夏回族自治区石塘岭幅 (J48E018017) 1∶50 000区域地质调查工作融合多学科、多手段系统填图,完成区域填图面积400 km2,探索并总结了新构造—活动构造发育区填图技术方法系列。

表 1 数据库(集)元数据简介条目 描述 数据库(集)名称 宁夏石塘岭幅(J48E018017) 1∶50 000地质图数据库 数据库(集)作者 李振宏,中国地质科学院地质力学研究所

崔加伟,中国地质科学院地质力学研究所

董晓朋,中国地质科学院地质力学研究所

杨 勇,中国地质科学院地质力学研究所

公王斌,中国地质科学院地质力学研究所

黄 婷,中国地质科学院地质力学研究所数据时间范围 2016—2018年 地理区域 东经:106°~106°15′;北纬:37°~37°20′ 数据格式 MapGIS, JPG, PDF, CorelDraw, Illustrator 数据量 383 Ma 数据服务系统网址 http://dcc.ngac.org.cn 基金项目 中国地质调查局地质调查项目: “特殊地质地貌区填图试点”(DD20160060) 语种 中文 数据库(集)组成 1∶50 000地质图库和图饰。地质图库包括第四系、脉岩、构造、地质界线、产状、岩性花纹、各类代号等;图饰包括接图表、图例、综合柱状图、图切剖面、大地构造位置图、古近系—新近系沉积演化序列图、晚新生代沉积演化说明、构造刚要图、责任表、引用格式等 2. 数据采集和处理方法

2.1 数据准备

从资料准备、设计编写、野外地质调查、最终成果输出全程采用数字区域地质调查系统(DGSS)完成,有效实现了对各类数据的一体化描述、存储和组织。基于这种全数字化的工作流程,数据库建设不再是与整个地质调查流程隔离的独立建库工作,而是地质调查不同工作阶段的组成部分之一。每一个阶段的数据库都是来自前一个工作阶段数据库,而又是下一个工作阶段数据库继承的基础。根据数据获取的方法,把数据分为原始数据(原始采集部分)和成果数据(地质图)两大部分。

石塘岭幅(J48E018017) 1∶50 000区域地质调查工作依据《数字地质图空间数据库建库标准》(DD 2006—06)等相关标准,根据石塘岭幅图幅范围生成 1∶50 000 标准图框,坐标系类型:投影平面直角;椭球参数:CGCS 2000;投影类型:高斯–克吕格投影(6度分带第18带);数据单位:毫米;数据比例尺:原始数据为1∶25 000,地质图及其成果数据比例尺为1∶50 000。

石塘岭幅(J48E018017) 1∶50 000区域地质调查原始资料数据库(在图幅PRB库、实际材料图库、野外手图、背景图层、样品数据库等)基础上,应用已有的技术标准和数字填图系统(DGSS)、MapGIS等计算机软件进行数据处理,建立了1∶50 000地质图空间数据库。

2.2 数据处理

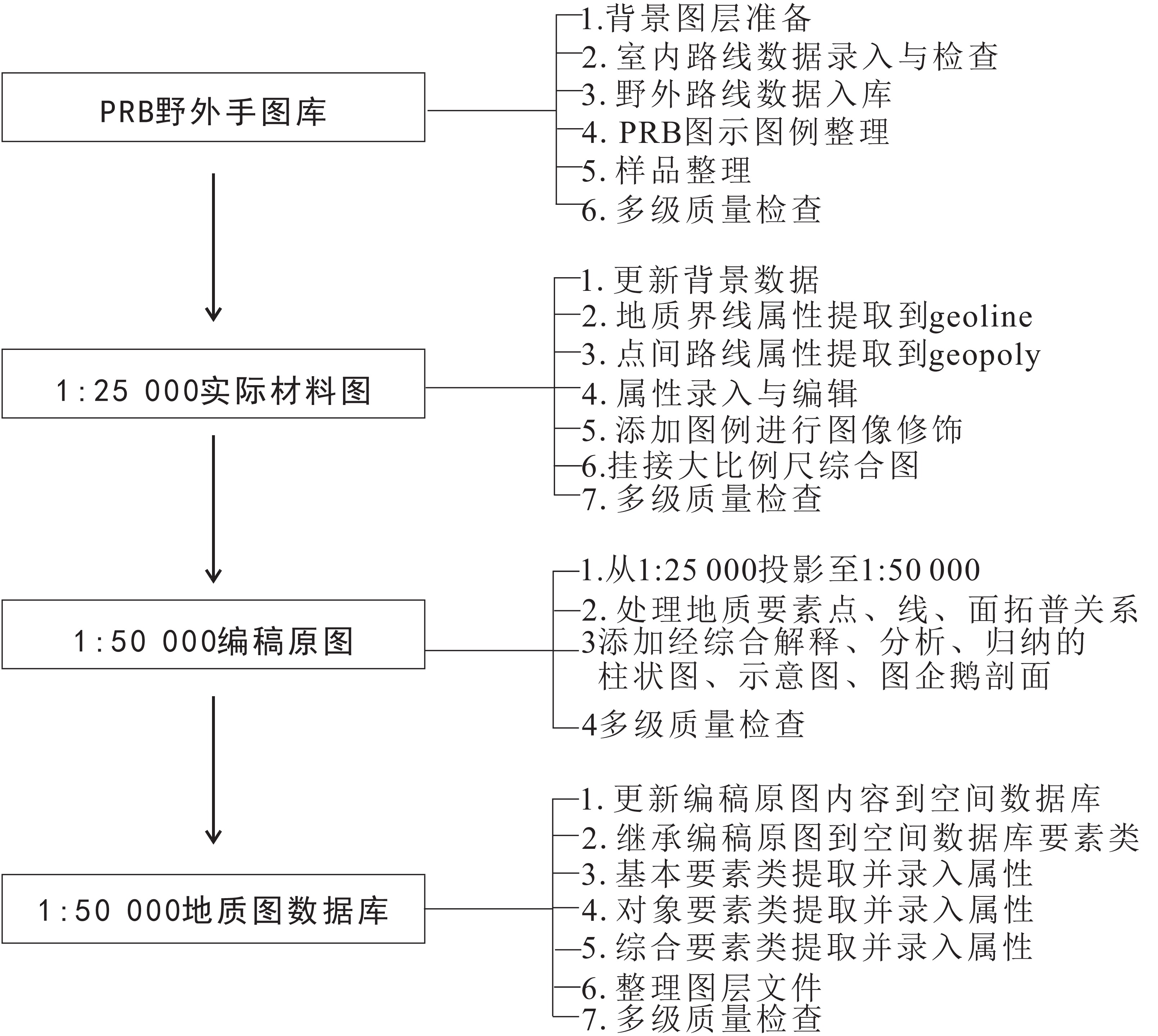

数据处理包括图幅PRB野外手图库、建立实际材料图、建立编稿原图、建立地质图空间数据库等4个主要步骤(图2)。

2.2.1 PRB野外手图库

野外地质调查时,以1∶25 000图幅为基础,地质路线布置采用自由路线,以追踪路线为主;不平均使用工作量,重点地区路线地质调查适当加密。在路线地质调查时,注重纵向上沉积序列、沉积旋回,横向上沉积相带的变化。对于特殊岩性层,如石膏层,作为非正式填图单元进行圈定。在对测区内第四系覆盖区进行路线地质调查时,利用测区内的水系、冲沟,建立典型柱状剖面,理清地层之间的叠合关系。采用第四系岩性、成因类型、年代填图与多重地层划分对比研究工作思路,主要填绘表层沉积及其物质组成。

野外手图库存储野外地质路线各类地质数据,是最重要的野外第一手原始资料数据库。单条野外手图路线库均由Images(存储照片)、Note(存储XML文档及TXT文本)、素描图(存储素描图)3个文件夹、9个野外路线实体观测数据点线采集层(表2)、ATTNOTE.wt(产状标注)、GPTNOTE.wt(地质点标注)、SAMNOTE.wt(样品编号标注,没有样品的除外)3个标注图层、野外设计地质路线(GROUTE.mpj)、以路线编号为文件名(L××××.mpj)的工程文件及地理背景图层等组成。背景图层存储地理底图数据,主要包括地理信息、水系、交通、居民地、境界、地形等要素。样品数据库存储图幅不同类型样品,分为样品采集库、送样库和测试鉴定成果库3类,数据存放在RgSample.MDB数据库中。

表 2 野外数据实体表PRB过程 实体名 实体编码 单位 实体个数 描述 野外数据采集 地质点

(P)GPOINT 个 1057 顺序号,☆图幅编号,☆路线号,☆地质点号,经度,纬度,高程,纵坐标,横坐标,地理位置,露头性质,点性,微地貌,风化程度,岩性A,岩性B,岩性C,岩性代码A,岩性代码B,岩性代码C,地层单位A,地层单位B,地层单位C,接触关系AB,接触关系BC,接触关系AC,描述,国标码,日期,地质点描述文件名 分段路线(R) ROUTING km 556 顺序号,☆路线号,☆地质点号,☆点间编号,填图单位,日期,分段路线距离,点间累计距离,路线方向,备注,分段路线描述文件名 点间界线(B) BOUNDARY 条 590 顺序号,图幅编号,☆路线号,☆地质点号,☆B编号,☆R编号,纵坐标,横坐标,高程,经度,纬度,右边地质体,左边地质体,界线类型,走向,倾向,倾角,接触关系,国标码,备注,日期,点间界线描述文件名 产状 ATTITUDE 个 517 顺序号,图幅编号,☆路线号,☆地质点号,☆点间编号,☆产状编号,产状类型,纵坐标,横坐标,经度,纬度,高程,走向,倾向,倾角,国标码,日期 样品 SAMPLE 件 179 顺序号,图幅编号,☆路线号,☆地质点号,☆点间编号,☆野外编号,☆样品类别,纵坐标,横坐标,经度,纬度,地理位置,采样深度CM,样品重量Kg,袋数,块数,采样人,日期,填图单位,野外定名,鉴定定名,送样单位,分析要求,备注,国标码 素描 SKETCH 个 86 顺序号,图幅编号,☆路线号,☆地质点号,☆点间编号,☆素描编号,纵坐标,横坐标,经度,纬度,素描名称,比例尺,素描说明,国标码,日期,素描图文件夹 照片 PHOTO 个 253 顺序号,图幅编号,☆路线号,☆地质点号,☆点间编号,☆照片编号,纵坐标,横坐标,经度,纬度,描述内容,照片序号,镜头方向,国标码,

日期卫星定位 GPS 个 纵坐标,横坐标,经度,纬度,高程,时间,☆路线号 2.2.2 数字剖面库

测区剖面数据按1∶25 000图幅进行组织,选取交通条件便利、逾越条件较好,构造地貌结构、形态等特征清楚,能够代表填图区内划分的不同填图单元特点的典型剖面开展剖面调查。进行新生代地层测量时,注意地层的纵向变化;进行构造剖面测量时,特别注意河流阶地以及洪、冲积扇的形态、结构、空间分布、级次、纵横剖面 (阶地的拔河高度与相对高度)。

以剖面编号为文件夹进行存储,野外实测地质剖面数据采集项模型包括实测剖面信息实体属性表(SECTION)、剖面导线测站实体属性表(SURVEY)、剖面分层数据实体属性表(SLAYER)、剖面采样数据实体属性表(SSAMPLE)、剖面产状数据实体属性表(SECATT)、剖面照片实体属性表(SPHOTO)、剖面化石实体属性表(SFOSSIL)、剖面分层描述实体属性表(LAYNOTE)、剖面素描图实体属性表(SKETCH)、剖面地质点实体属性表(GPOINT)等内容。各属性表数据项名称和描述内容DGSSDB有具体约定,按技术要求准确定义并填写。剖面柱状图、剖面图、剖面小结等均按系统自动生成的文件名及根据需要自定义文件名进行存储。剖面采用1:2 000的比例尺。

2.2.3 第四系钻孔空间数据库

第四系钻探工程数据库以1∶25 000图幅组织,在分层描述时,注重岩性的变化,注意采集环境指标的样品(如孢粉、粒度、磁化率等)及年代学的样品(如光释光,14C等)。储存在数字填图目录下第四系钻孔文件夹中,在勘探线(KT×)目录下以钻孔编号为文件名分别存放各钻孔数据,每个钻孔包括EngDB(存放钻孔信息),Histogram(钻孔柱状图)及Image(岩心照片)3个文件夹。各属性表数据项名称和描述内容DGSSDB有具体约定,按技术要求准确定义并填写。钻孔柱状图、钻孔小结等均按系统自动生成的文件名及根据需要自定义文件名进行存储。

3. 数据样本描述

地质图空间数据库包括基本要素类、综合要素类、对象类和独立要素类数据集。其中要素数据集是共享空间参考系统的要素类的集合,在地质图数据模型中,由地质点、面、线实体类构成。对象类是一个表,存储非空间数据,在地质图数据模型中,一般一个要素类对应多个对象类。

地质实体要素信息属性按照1∶50 000地质调查填图数据库建库要求分主要包含:地层建造图层、地质界线图层、断裂构造属性、产状数据属性及各图层属性表信息(表3)。

表 3 石塘岭幅(J48E018017) 1∶50 000地质图空间数据库要素类和对象类一览表名称及标准编码 实体个数/说明 基本

要素类地质体面实体(_GEOPOLYGON.wp) 261 地质(界)线(_GEOLINE.wl) 496 产状(_ATTITUDE.wt) 517 样品(_SAMPLE.wt) 132 素描(_SKETCH.wt) 86 照片(_PHOTOGRAPH.wt) 254 同位素测年(_ISOTOPE.wt) 2 钻孔(_DRILLHOLE) 1 河湖海岸线(_LINE_GEOGRAPHY.wl) 1 对象类 沉积(火山)岩岩石地层单位(_Strata) 包括:奥陶统天景山组(O1–2t)、中奥陶统米钵山组(O2m),照花井组(S1–2z),老君山组(D1–2l),臭牛沟组(C1c),靖远组(C1–2j),羊虎沟组(C2y),红泉组(P3h),三桥组(k1s)、和尚铺组(k1h)、李洼峡组(k1l),马东山组(k1m),寺口子组1–3段(E3s),清水营组1–4段(E3q),彰恩堡组(N1z),干河沟组1–3段(N1g)萨拉乌苏组(Qp3s),马兰黄土(Qp3m)计17个地层单位 断层(_Fault) 按构造纲要图断层编号提取,本图幅共6条 脉岩(面)(_Dike_Object) 面状水域和沼泽(_Water_Region) 图幅基本信息(_Sheet_Mapinfo) 从标准图框中提取 综合

要素类标准图框(_MAP_FRAME.wl) 标准图框内图框4线,属性相同 独立

要素类接图表(_Map_Sheet) 图例(_Legend) 综合柱状图(_Column_section) 钻孔注释(A_ DRILLHOLE) 图切剖面(_Cutting_profile) 测年注释(A_ISOTOPE) 责任表(_Duty_ Table) 第四系厚度(BURIED_DEPTH) 引线(A_GEOLINE) 角图类 地层建造数据属性:地质体面实体代码、地质面实体类型、岩石地层单位名称、地层时代、建造类型、岩性组合、沉积作用类型。

地质界线属性:地质界线要素标识号、地质界线要素类型、地质界线类型、界线左侧地质体代号、界线右侧地质体代号。

断裂构造属性:断裂名称、断裂类型、断裂延长、断裂延深、断裂宽度、断裂走向、断裂面倾向、断裂面倾角、断距、断裂面形态、构造岩特征、运动方式、活动期次、力学性质。

产状数据属性:产状类型、倾向、倾角。

4. 数据质量控制和评估

工作采用1∶25 000数字地形图作为项目野外地质矿产调查的野外手图,路线的稀密根据矿产地质复杂程度、地形条件、条件而定,未平均使用工作量。

地质路线布置遵循以穿越法为主,追索法为辅。配合卫片解译,对主要地质填图单元界线、不整合面、断裂构造、及特殊的化石层、矿化层(带)及其他重要的构造现象进行必要追索路线填图。路线完成后及时的在填图系统内对PRB过程进行补充完善,把样品、照片导入系统,并对每条地质路线绘制信手剖面图。

地质空间数据库建设工程中,严格按照《数字地质图空间数据库建库标准》(DD 2006—06)等相关标准执行。符号、颜色等按照《区域地质图图例》(GB/T 958—2015)、行标DZ/T 0179—1997《地质图用色标准及用色原则》(1∶50 000)执行,对于第四系专项调查来说,在没有基岩出露的地层,充填颜色色标太过狭窄,为此,人为增大第四系用色的谱系范围,具体色号以数据库标示为准。

项目组定期进行三级质量检查,野外地质路线自、互检率为100%,项目组检查率为30%,符合项目实施单位中国地质科学院地质力学研究所对项目实施过程要求。2018年10月对项目实施单位在宁夏回族自治区对项目进行了野外验收,专家一致认为项目完成了工作量,各项工作符合设计及规范要求,顺利通过了野外验收。

5. 数据价值

石塘岭幅(J48E018017) 1∶50 000区域地质调查是中国地质调查局开展的新一轮填图试点项目的示范图幅,探索并总结了新构造–活动构造发育区填图技术方法,取得的主要成果如下:

(1) 以地层实测剖面为基础,结合区域地层对比,将前新生代地层划分为13个填图单元。以凝灰质碎屑锆石年龄序列为基础,确定了二叠纪红泉组的沉积时代为中二叠世晚期,约263 Ma。

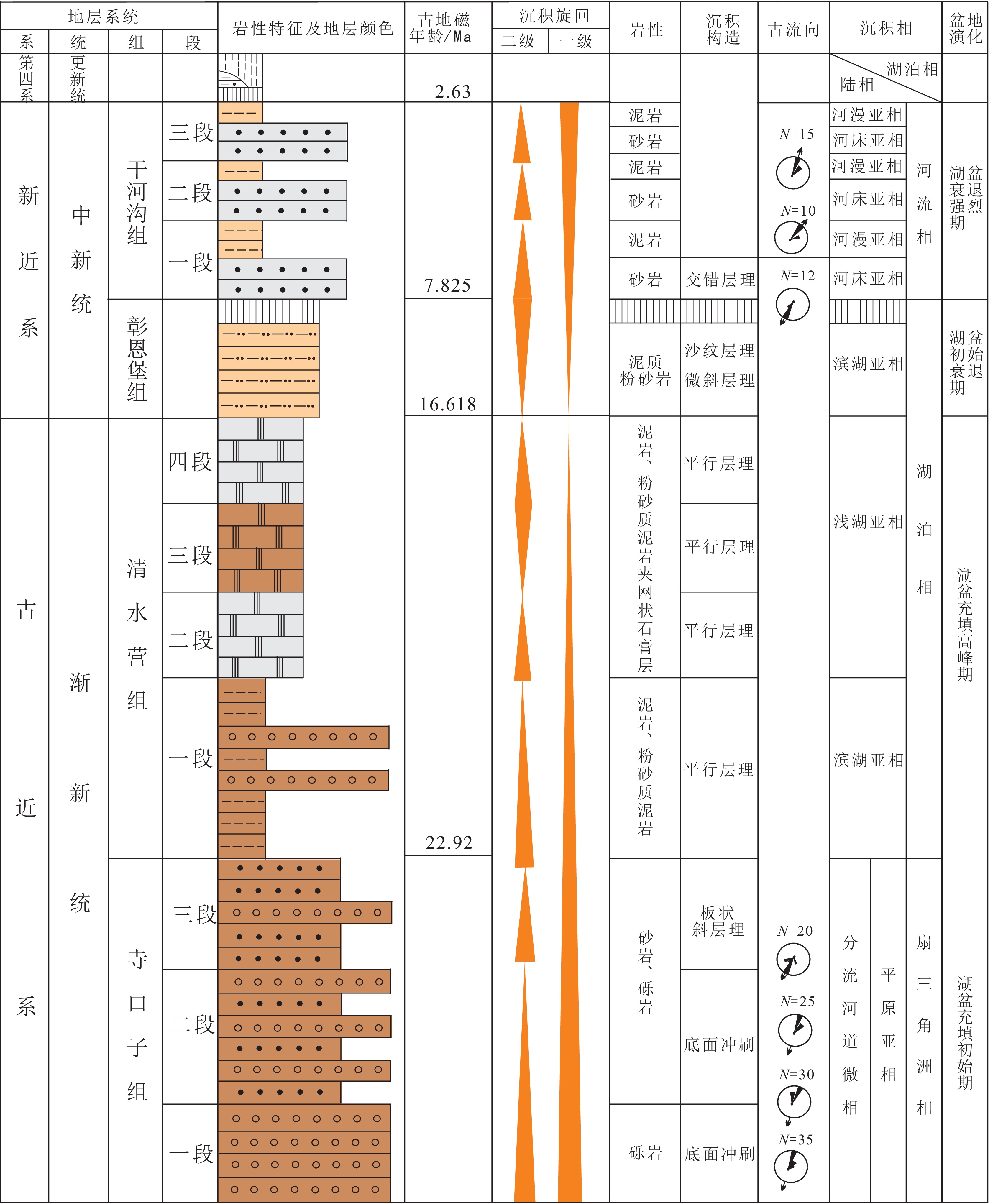

(2) 以沉积旋回为基础,按照湖盆充填序列,重新建立了测区古近纪—新近纪地层系统,划分出11个填图单元,为古近系寺口子组1~3段、清水营组1~4段;新近系彰恩堡组和干河沟组1~3段(图3)。

(3) 以沉积构造、重矿物、碎屑锆石年龄序列及古生物化石相结合,确立了新近纪彰恩堡组与干河沟组之间存在沉积间断,二者之间为不整合接触关系。

(4) 采用遥感解译、地表地质调查及年代学测试相结合的方法,在测区识别出三级阶地,进一步说明测区全新世以来存在3期重要的构造隆升,分别为11.45±1.32 ka (OSL)、4.85±0.68 ka (OSL)和3.50±0.37 ka (OSL)。

(5) 遥感解译与追踪路线相结合,将测区内烟筒山断裂带重新划分为5段,确立了正断+右行走滑的拉分盆地马尾状构造模式。

(6) 确定了青藏高原向东推挤影响到鄂尔多斯盆地西缘的起始时限大约为 7.8 Ma,大约 2.5 Ma青藏高原东北缘的盆山格局基本形成。

6. 结论

(1) 系统编制了石塘岭幅(J48E018017) 1∶50 000矿产地质图并建立了空间数据库,实现了从前期资料准备、野外地质填图、室内综合整理、最终成果表达的全程数字化,便于对各类数据的一体化描述、存储、组织和利用。

(2) 以沉积旋回为基础,按照湖盆充填序列,将前新生代地层划分为13个填图单元,重新建立了测区古近纪—新近纪地层系统,划分出11个填图单元。遥感解译、地表地质调查及年代学测试相结合的方法,确定了研究区的三级阶地。通过综合研究,确定了青藏高原向东推挤影响到鄂尔多斯盆地西缘的起始时限大约为7.8 Ma,大约2.5 Ma青藏高原东北缘的盆山格局基本形成。

(3) 石塘岭幅(J48E018017) 1∶50 000区域地质调查是中国地质调查局开展的新一轮填图试点项目的示范图幅,积极探索并总结了新构造–活动构造区填图方法,创新了填图表达方式,为以后新构造与活动构造区填图的填图工作起到了师范作用。

致谢:在石塘岭幅1∶50 000地质图成图过程中得到胡健民研究员等的指导,在数据库制作过程中得到了尹艳光、赵燚的帮助,在此表示感谢。

-

图 1 青藏高原东北缘区域地质图及石塘岭幅 (J48E018017) 位置图

(据Shi Wei et al., 2015修改;方框所示为石塘岭幅 (J48E018017) 区域)

表 1 数据库(集)元数据简介

条目 描述 数据库(集)名称 宁夏石塘岭幅(J48E018017) 1∶50 000地质图数据库 数据库(集)作者 李振宏,中国地质科学院地质力学研究所

崔加伟,中国地质科学院地质力学研究所

董晓朋,中国地质科学院地质力学研究所

杨 勇,中国地质科学院地质力学研究所

公王斌,中国地质科学院地质力学研究所

黄 婷,中国地质科学院地质力学研究所数据时间范围 2016—2018年 地理区域 东经:106°~106°15′;北纬:37°~37°20′ 数据格式 MapGIS, JPG, PDF, CorelDraw, Illustrator 数据量 383 Ma 数据服务系统网址 http://dcc.ngac.org.cn 基金项目 中国地质调查局地质调查项目: “特殊地质地貌区填图试点”(DD20160060) 语种 中文 数据库(集)组成 1∶50 000地质图库和图饰。地质图库包括第四系、脉岩、构造、地质界线、产状、岩性花纹、各类代号等;图饰包括接图表、图例、综合柱状图、图切剖面、大地构造位置图、古近系—新近系沉积演化序列图、晚新生代沉积演化说明、构造刚要图、责任表、引用格式等 表 2 野外数据实体表

PRB过程 实体名 实体编码 单位 实体个数 描述 野外数据采集 地质点

(P)GPOINT 个 1057 顺序号,☆图幅编号,☆路线号,☆地质点号,经度,纬度,高程,纵坐标,横坐标,地理位置,露头性质,点性,微地貌,风化程度,岩性A,岩性B,岩性C,岩性代码A,岩性代码B,岩性代码C,地层单位A,地层单位B,地层单位C,接触关系AB,接触关系BC,接触关系AC,描述,国标码,日期,地质点描述文件名 分段路线(R) ROUTING km 556 顺序号,☆路线号,☆地质点号,☆点间编号,填图单位,日期,分段路线距离,点间累计距离,路线方向,备注,分段路线描述文件名 点间界线(B) BOUNDARY 条 590 顺序号,图幅编号,☆路线号,☆地质点号,☆B编号,☆R编号,纵坐标,横坐标,高程,经度,纬度,右边地质体,左边地质体,界线类型,走向,倾向,倾角,接触关系,国标码,备注,日期,点间界线描述文件名 产状 ATTITUDE 个 517 顺序号,图幅编号,☆路线号,☆地质点号,☆点间编号,☆产状编号,产状类型,纵坐标,横坐标,经度,纬度,高程,走向,倾向,倾角,国标码,日期 样品 SAMPLE 件 179 顺序号,图幅编号,☆路线号,☆地质点号,☆点间编号,☆野外编号,☆样品类别,纵坐标,横坐标,经度,纬度,地理位置,采样深度CM,样品重量Kg,袋数,块数,采样人,日期,填图单位,野外定名,鉴定定名,送样单位,分析要求,备注,国标码 素描 SKETCH 个 86 顺序号,图幅编号,☆路线号,☆地质点号,☆点间编号,☆素描编号,纵坐标,横坐标,经度,纬度,素描名称,比例尺,素描说明,国标码,日期,素描图文件夹 照片 PHOTO 个 253 顺序号,图幅编号,☆路线号,☆地质点号,☆点间编号,☆照片编号,纵坐标,横坐标,经度,纬度,描述内容,照片序号,镜头方向,国标码,

日期卫星定位 GPS 个 纵坐标,横坐标,经度,纬度,高程,时间,☆路线号 表 3 石塘岭幅(J48E018017) 1∶50 000地质图空间数据库要素类和对象类一览表

名称及标准编码 实体个数/说明 基本

要素类地质体面实体(_GEOPOLYGON.wp) 261 地质(界)线(_GEOLINE.wl) 496 产状(_ATTITUDE.wt) 517 样品(_SAMPLE.wt) 132 素描(_SKETCH.wt) 86 照片(_PHOTOGRAPH.wt) 254 同位素测年(_ISOTOPE.wt) 2 钻孔(_DRILLHOLE) 1 河湖海岸线(_LINE_GEOGRAPHY.wl) 1 对象类 沉积(火山)岩岩石地层单位(_Strata) 包括:奥陶统天景山组(O1–2t)、中奥陶统米钵山组(O2m),照花井组(S1–2z),老君山组(D1–2l),臭牛沟组(C1c),靖远组(C1–2j),羊虎沟组(C2y),红泉组(P3h),三桥组(k1s)、和尚铺组(k1h)、李洼峡组(k1l),马东山组(k1m),寺口子组1–3段(E3s),清水营组1–4段(E3q),彰恩堡组(N1z),干河沟组1–3段(N1g)萨拉乌苏组(Qp3s),马兰黄土(Qp3m)计17个地层单位 断层(_Fault) 按构造纲要图断层编号提取,本图幅共6条 脉岩(面)(_Dike_Object) 面状水域和沼泽(_Water_Region) 图幅基本信息(_Sheet_Mapinfo) 从标准图框中提取 综合

要素类标准图框(_MAP_FRAME.wl) 标准图框内图框4线,属性相同 独立

要素类接图表(_Map_Sheet) 图例(_Legend) 综合柱状图(_Column_section) 钻孔注释(A_ DRILLHOLE) 图切剖面(_Cutting_profile) 测年注释(A_ISOTOPE) 责任表(_Duty_ Table) 第四系厚度(BURIED_DEPTH) 引线(A_GEOLINE) 角图类 -

[1] Burchfiel B Clark, Zhang Peizhen, Wang Yipeng, Zhang Weiqi, Song Fangmin, Deng Qidong, Molnar Peter, Royden Leigh. 1991. Geology of the Haiyuan fault zone, Ningxia‐Hui Autonomous Region, China, and its relation to the evolution of the northeastern margin of the Tibetan Plateau[J]. Tectonics, 10(6): 1091−1110. doi: 10.1029/90TC02685

[2] Fang Xiaomin, Yan Maodu, Van der Voo Rob, Rea David K, Song Chunhui, Parés Josep M, Gao Junping, Nie Junsheng, Dai Shuang. 2005. Late Cenozoic deformation and uplift of the NE Tibetan Plateau: Evidence from high–resolution magnetostratigraphy of the Guide Basin, Qinghai Province, China[J]. Geological Society of America Bulletin, 117(9): 1208. doi: 10.1130/B25727.1

[3] Margaret Coleman, Kip Hodges. 1995. Evidence for Tibetan plateau uplift before 14 Myr ago from a new minimum age for east–west extension[J]. Nature, 374(6517): 49−52. doi: 10.1038/374049a0

[4] Mishra Anurag, Srivastava Deepak C, Shah Jyoti. 2013. Late Miocene–Early Pliocene reactivation of the Main Boundary Thrust: Evidence from the seismites in southeastern Kumaun Himalaya, India[J]. Sedimentary Geology, 289(Complete): 148−158. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0037073813000341

[5] Molnar Peter. 1989. The Geologic Evolution of the Tibetan Plateau[J]. American Scientist, 77(4): 350−360. http://europepmc.org/abstract/MED/18719275

[6] Molnar Peter, England Philip, Martinod Joseph. 1993. Mantle dynamics, uplift of the Tibetan Plateau, and the Indian monsoon[J]. Reviews of Geophysics, 31(4): 357−396. doi: 10.1029/93RG02030

[7] Paul Tapponnier, Xu Zhiqin, Françoise Roger, Bertrand Meyer, Nicolas Arnaud, Gérard Wittlinger, Yang Jingsui. 2001. Oblique stepwise rise and growth of the Tibet Plateau[J]. Science, 294(5547): 1671−1677. doi: 10.1126/science.105978

[8] Searle, Mike. 1995. The rise and fall of Tibet[J]. Nature, 374(6517): 17−18. doi: 10.1038/374017a0

[9] Shi Wei, Hu Jianmin, Chen Hong, Liu Yuan, Chen Peng. 2015. Cenozoic Tectonic Evolution of the Arcuate Structures in the Northeast Tibetan Plateau[J]. Acta Geologica Sinica, 89(2): 676−677. doi: 10.1111/1755-6724.12457

[10] Wang Weitao, Zhang Peizhen, Kirby Eric, Wang Lihua, Zhang Guangliang, Zheng Dewen, Chai Chizhang. 2011. A revised chronology for Tertiary sedimentation in the Sikouzi basin: Implications for the tectonic evolution of the northeastern corner of the Tibetan Plateau[J]. Tectonophysics, 505(1–4): 100−114. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040195111001697

[11] Yu Xiangjiang, Guo Zhaojie. 2021. Surface uplift of the Tibetan Plateau: Constraints from isostatic effects of Cenozoic sedimentary accumulation[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 208: 104662. doi: 10.1016/j.jseaes.2020.104662

[12] Zhang Weilin, Appel Erwin, Fang Xiaoming, Setzer Fabian, Song Chunhui, Meng Qingquan, Yan Maodu. 2020. New paleomagnetic constraints on syntectonic growth strata in the western Qaidam Basin, NE Tibetan Plateau[J]. Tectonophysics, 780: 228401. doi: 10.1016/j.tecto.2020.228401

[13] 陈虹, 胡健民, 公王斌, 李利波. 2013. 青藏高原东北缘牛首山—罗山断裂带新生代构造变形与演化[J]. 地学前缘, 20(4): 18−35. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DXQY201304004.htm [14] 崔加伟, 李振宏, 刘锋, 董晓朋, 黄婷, 赵杨. 2018. 宁夏红寺堡盆地萨拉乌苏组地层时代重新厘定及意义[J]. 地质力学学报, 24(2): 283−292. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZLX201802015.htm [15] 董晓朋, 李振宏, 黄婷, 姜博宇, 崔加伟. 2020. 宁夏红寺堡盆地隐伏古隆起成因机制及其对区域沙漠化的影响[J]. 地球科学与环境学报, 42(5): 688−700. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XAGX202005010.htm [16] 葛肖虹, 任收麦, 马立祥, 吴光大, 刘永江, 袁四化. 2006. 青藏高原多期次隆升的环境效应[J]. 地学前缘, 13(6): 118−130. doi: 10.3321/j.issn:1005-2321.2006.06.015 [17] 葛肖虹, 刘俊来, 任收麦, 袁四化. 2014. 青藏高原隆升对中国构造–地貌形成?气候环境变迁与古人类迁徙的影响[J]. 中国地质, 41(3): 698−714. doi: 10.3969/j.issn.1000-3657.2014.03.002 [18] 何梅兴, 方慧, 祝有海, 孙忠军, 胡祥云, 张鹏辉, 王小江, 裴发根, 仇根根, 杜炳锐, 吕琴音. 2020. 祁连山哈拉湖坳陷地质构造特征及天然气水合物成藏地质条件研究[J]. 中国地质, 47(1): 173−187. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DIZI202001015.htm [19] 刘晓波. 2019. 鄂尔多斯地块西缘新生代盆地演化[D]. 中国地质科学院. [20] 雷启云, 张培震, 郑文俊, 柴炽章, 王伟涛, 杜鹏, 俞晶星. 2016. 青藏高原东北缘三关口–牛首山断裂的右旋走滑与弧形构造带扩展[J]. 中国科学: 地球科学, 46(5): 691−705. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JDXK201605007.htm [21] 李吉均, 周尚哲, 赵志军, 张军. 2015. 论青藏运动主幕[J]. 中国科学. 地球科学, 45(10): 1597−1608. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JDXK201510015.htm [22] 李振宏, 崔加伟, 李朝柱, 姜博宇, 黄婷. 2020. 红寺堡盆地晚更新世沉积特征及古气候背景[J]. 煤田地质与勘探, 48(6): 233−242. doi: 10.3969/j.issn.1001-1986.2020.06.031 [23] 潘保田, 高红山, 李炳元, 李吉均. 2004. 青藏高原层状地貌与高原隆升[J]. 第四纪研究, 24(1): 50−57. doi: 10.3321/j.issn:1001-7410.2004.01.006 [24] 佘宇伟, 朱祥坤, 何源, 万洪清. 2019. 日喀则蛇绿岩中辉长–辉绿岩成因及慢速扩张脊环境[J]. 中国地质, 46(6): 1372−1383. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DIZI201906010.htm [25] 施炜, 刘源, 刘洋, 陈鹏, 陈龙, 岑敏, 黄兴富, 李恒强. 2013. 青藏高原东北缘海原断裂带新生代构造演化[J]. 地学前缘, 20(4): 1−17. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DXQY201304003.htm [26] 王伟涛, 张培震, 郑德文, 庞建章. 2014. 青藏高原东北缘海原断裂带晚新生代构造变形[J]. 地学前缘, 21(4): 266−274. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DXQY201404034.htm [27] 赵衡, 张进, 李岩峰, 曲军峰, 张北航, 张义平, 云龙, 王艳楠. 2019. 内蒙古狼山地区新生代断层活动特征: 对正断层生长的限定[J]. 中国地质, 46(6): 1433−1453. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DIZI201906014.htm -

期刊类型引用(1)

1. 黄生金,田景雄,马学东,何庆志,侯尚杰. 香山—天景山断裂带特征及其形成演化过程. 生态与资源. 2024(11): 7-9 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(0)

下载:

下载: